Was ist EDI?

Erfahren Sie alles Wissenswerte über den elektronischen Datenaustausch (EDI).

1. Executive summary

In unserem Leitfaden erfahren Sie alles Wichtige rund um den elektronischen Datenaustausch, kurz EDI. Hier lernen Sie die Funktionsweise von EDI kennen, erfahren welche EDI-Software Sie benötigen und erhalten einen Überblick über geeignete EDI-Betriebsmodells. Weiterhin erhalten Sie Informationen zu dem klassischen EDI-Projektablauf sowie der Implementierung Ihrer eigenen EDI-Lösung in Ihrem Unternehmen. Abschließend beantworten wir Ihnen in unseren FAQs alle häufig gestellten Fragen, die beim Thema EDI aufkommen.

2. Definition von EDI

EDI ist das Akronym von Electronic Data Interchange, worunter man den elektronischen Austausch von Geschäftsdokumenten versteht – also beispielsweise Bestellungen, Lieferscheinen und Rechnungen zwischen Geschäftspartnern. Diese Dokumente werden in Form von strukturierten Daten und ohne manuelle Eingriffe ausgetauscht.

EDI erleichtert die nahtlose Kommunikation und den Datenaustausch zwischen Handelspartnern, rationalisiert Geschäftsprozesse, steigert die Effizienz und reduziert Fehler bei der manuellen Dateneingabe.

Der EDI-Datenaustausch ist dabei keine spezifische Technologie, sondern ein Zusammenspiel von elektronischen Prozessen, Austauschprotokollen (Kommunikationsprotokollen) und etablierten, international gültigen Geschäftsdokumentenstandards. Der elektronische Austausch strukturierter Daten selbst erfolgt einfach und sicher über Standards für EDI-Dateien und unabhängig von den spezifischen EDI-Formaten oder ERP-Systemen (Enterprise Resource Planning, zu Deutsch Warenwirtschaftssystem) der beteiligten Geschäftspartner.

Eine EDI-Lösung bietet ein enormes Rationalisierungspotenzial und automatisiert Geschäftsprozesse so, dass der Austausch schneller, effizienter und weniger fehleranfällig abläuft.

Die Vorteile im täglichen operativen Geschäft sind somit beispielsweise:

- Schnellere Übertragungs- und Abwicklungsgeschwindigkeit bei geringeren Kosten

- Dateneingabefehler vermindern und so die Genauigkeit der Information erhöhen

- Lagerhaltungskosten (z.B. durch Just-in-Time bzw. Just-in-Sequence) reduzieren

- Wiederholende manuelle Prozesse und Durchlaufzeiten durch Automatisierung reduzieren

Aber auch für die Unternehmensleitung ergibt sich durch den Einsatz von EDI-Systemen ein breites Spektrum an Vorteilen, da geschäftsrelevante Informationen schneller und vor allem strukturierter vorliegen. Die Auswertung dieser EDI-Daten durch entsprechende Business-Intelligence-Methoden ermöglicht eine verbesserte Prozessteuerung durch ständig verfügbare und aktuelle Daten.

Im Bereich der Planung, Entscheidung und Kontrolle ergibt sich also folgendes:

- Geringere Fehleranfälligkeit der Daten durch Abweichungsanalysen und neue Prognoseverfahren

- Bessere strategische Entscheidungen durch neugewonnene statistische Erkenntnisse

- Zeitersparnis durch schneller verfügbare Informationen

- Bessere Simulationen und Bestandsübersicht durch einfachere Soll-Ist-Vergleiche

- Effizienzsteigerung durch Produktivitätsauswertungen und verbessertes Cash-Management

3. Funktionsübersicht des EDI-Verfahrens

Der Nachrichtenaustausch mit dem EDI-Verfahren zwischen Unternehmen erfolgt entlang etablierter Geschäftsdokumentenstandards (auch EDI-Nachrichtenstandards), auf welche sich die Firmen einer Branche untereinander geeinigt haben. Beispielsweise nutzt die europäische Chemiebranche grundsätzlich die EDI-Norm EDIFACT, und davon das speziell für die Chemiebranche definierte Subset CEFIC (französisch für: Conseil Européen des Fédérations de l’Industrie Chimique).

Weil die ERP-Systeme in der Regel nicht nativ für diese Nachrichtenstandards ausgelegt sind, müssen die vom System zu versendenden Daten vom internen Format zunächst in den etablierten Nachrichtenstandard konvertiert werden. Erst danach können sie dem Empfänger über das vereinbarte elektronische Austauschprotokoll zugestellt werden. Zusammengefasst erfordert klassische EDI-Fähigkeit des Senders folgende drei Verarbeitungsschritte:

- Konnektivität – Nachrichten werden im internen Format vom SAP-System entgegengenommen

- Konvertierung – Nachrichten werden vom internen Format in den Nachrichtenstandard überführt

- Kommunikation – Nachrichten werden über das vereinbarte Kommunikationsprotokoll versandt

Analog müssen auf der Seite des Empfängers die Verarbeitungsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchlaufen werden: Im Verarbeitungsschritt Kommunikation wird der Empfang der Nachricht durch das Kommunikationsprotokoll bestätigt, dann wird die Nachricht in das interne Format konvertiert, und im letzten Schritt wird die Nachricht dem empfangenden ERP-System übergeben.

Die B2B/EDI-Funktion der SEEBURGER BIS unterstützt Sie bei der umfassenden Integration und beim Management aller B2B-Partner über das B2B-Gateway und verschiedene Portal/Cloud-Applikationen.

Über das SEEBURGER BIS B2B-Gateway sind meist die wichtigsten Geschäftspartner angebunden. Es übernimmt das Routing und die Weiterverarbeitung von B2B-/EDI-Nachrichten nach Branchenstandards.

Das Gateway wird ergänzt durch Portal-Applikationen zum effizienten Management der oft zahlreichen Geschäftspartner, z. B. die Community Management Application oder das BIS WebEDI Supplier Portal.

4. EDI-Nachrichtenstandards

Wenn Geschäftspartner beschließen, Daten und Dokumente elektronisch auszutauschen, müssen sie eindeutige Vereinbarungen treffen, denn nur so können sie ihre „Nachrichten“ gegenseitig verstehen. In der Praxis diktiert meist der dominierende Geschäftspartner (der „Hub“), der das EDI-Verfahren initiiert hat, die Standards, die alle sich anschließenden Partner (die „Spokes“) verwenden.

Der Vorteil dieser EDI-Nachrichtenstandards kann durch folgenden Vergleich einfach veranschaulicht werden: Stellen Sie sich eine Ansammlung mehrerer Menschen vor, die alle eine unterschiedliche Sprache sprechen. Versuchen sie miteinander zu kommunizieren, wird eine ins Unüberschaubare gehende Anzahl an Dolmetschern nötig, um eine Verständigung herzustellen:

2 Menschen unterschiedlicher Sprache -> 1 Dolmetscher

3 Menschen unterschiedlicher Sprache -> 3 Dolmetscher

4 Menschen unterschiedlicher Sprache -> 6 Dolmetscher

n Menschen unterschiedlicher Sprache -> n(n-1)/2 Dolmetscher

Wird hingegen eine Sprache zum internationalen Standard erklärt, benötigt jeder nur noch einen Dolmetscher von seiner Sprache in den Standard:

2 Menschen unterschiedlicher Sprache -> 2 Dolmetscher

3 Menschen unterschiedlicher Sprache -> 3 Dolmetscher

4 Menschen unterschiedlicher Sprache -> 4 Dolmetscher

n Menschen unterschiedlicher Sprache -> n Dolmetscher

Direkte und indirekte Kommunikation

Bei direkter Kommunikation wird jede Nachricht einzeln direkt vom Sender an jeden einzelnen Empfänger übermittelt. Diese Art Punkt-zu-Punkt-Verbindung eignet sich besonders zur Übertragung großer Datenmengen.

Wird hingegen ein Standard zur einheitlichen Verständigung aller Beteiligten eingeführt, spricht man von indirekter Kommunikation. Hierbei wird die Nachricht einmal vom Sender an einen VAN-Provider (Value-Added-Network) gesendet, von welchem aus dann die Verteilung an die einzelnen Empfänger gesteuert wird. Der Vorteil von Mailbox-Systemen ist, dass partnerunabhängig kommuniziert werden kann. Es genügt daher, eine Verbindung zur eigenen Box aufzubauen.

5. Prämissen zur EDI-Implementierung

Die EDI-Software besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten:

- Der ERP-Konnektor integriert das eigene ERP-System mit der EDI-Software und sendet und empfängt Nachrichten an und vom ERP-System im internen Format.

- Der Konverter transformiert Inhouse-Formate bzw. -Nachrichten vom internen Format in den von der Branche für den Nachrichtenaustausch vereinbarte Branchenstandard.

- Der EDI-Kommunikationsadapter wickelt die technische Zustellung der „EDI Message“ an die Geschäftspartner ab.

Der ERP-Konnektor für EDI

Ein ERP-System ist in vielen Unternehmen die Basis für die Steuerung interner Geschäftsabläufe. Es wird an das EDI-System angeschlossen, um den elektronischen Datenaustausch mit externen Geschäftspartnern zu ermöglichen.

Der ERP-Konnektor verbindet die EDI-Software mit der ERP-Software. So können Nachrichten zwischen ERP-System und EDI-Software automatisch übertragen werden.

Weit verbreitete ERP-Systeme, für die am Markt EDI-Konnektoren verfügbar sind, sind:

- SAP

- Microsoft Dynamics AX / NAV

- Infor

- Oracle E-Business Suite

- abas

- ProAlpha

- JD Edwards

- APplus

- IFS

- Peoplesoft

- NetSuite

Mit den modernen B2B/EDI-Funktionen der BIS Plattform lässt sich der passende Konnektor für jedes ERP-System bauen.

Der EDI-Konverter

Ein EDI-Konverter ist eine Art EDI-Mapping-Tool. EDI-Konverter sind Softwarelösungen, die elektronische Dokumente von einem Format in ein anderes umwandeln, z.B. EDI-Dateien in menschenlesbare Formate oder umgekehrt. Dieser Prozess beinhaltet häufig das Mapping von Datenelementen zwischen verschiedenen Standards oder Protokollen, um die Kompatibilität zwischen den Systemen der Handelspartner zu gewährleisten. Der Begriff "EDI-Mapping-Tool" kann synonym mit dem Begriff "EDI-Konverter" verwendet werden, um Software zu beschreiben, die diese Aufgaben erfüllt.

Aufgabe des EDI-Konverters ist die Umwandlung von Daten (Nachrichten) des ERP-Systems in standardisierte EDI-Nachrichten. Im übertragenen Sinne also die Übersetzung in die benötigten Sprachen, um eine Kommunikation zu ermöglichen. Beide Geschäftspartner müssen sich für die Verwendung eines bestimmten Standards entscheiden, damit Daten elektronisch ausgetauscht werden können. Diese Standards werden von verschiedenen Organisationen wie der UN, ANSI, DIN oder dem VDA festgelegt.

Beim EDI-Konvertieren wird die Information der Quellstruktur mit Hilfe einer individuell erstellten Zuordnung, dem sogenannten Mapping, auf die Zielstruktur übertragen.

Um Nachrichten per EDI-Lösung auszutauschen, nutzen Geschäftspartner einheitliche EDI-Nachrichtenstandards.

Neben dem globalen Standard EDIFACT existieren noch weitere regionale oder branchenspezifische Standards. Einen Überblick finden Sie in unserem Leitfaden zu den EDI-Standards.

Internationale Standards von EDI-Nachrichtenformaten (Auszug):

- EDIFACT (global)

- XML (global)

- ANSI X12 (regional)

- EIAJ (regional)

- TRADACOMS (regional)

- VDA (regional)

- AECMA (branchenspezifisch)

- HL7 (branchenspezifisch)

- SWIFT (branchenspezifisch)

Mit einem EDI-Konverter von SEEBURGER kann eine Vielzahl weiterer, am Markt anzutreffender Datenformate konvertiert werden.

Der EDI-Kommunikationsadapter

Der Kommunikationsadapter stellt eine Verbindung zwischen Sender und Empfänger her und überträgt nach dem Verbindungsaufbau die zuvor konvertierte Nachricht sicher an den Geschäftspartner.

Die EDI-Software besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten. Der EDI-Datenaustausch kann zum einen über ein Mailbox-System erfolgen, zum anderen aber auch eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung auf Basis des TCP/IP-Internetprotokolls nutzen.

- Ein Mailbox-System ist als elektronischer Briefkasten zu verstehen. Die Daten werden vom Sender auf eine Mailbox gesendet und vom Empfänger dort wieder abgeholt. Dazu wird überwiegend das X.400-Protokoll verwendet.

Der Vorteil von Mailbox-Systemen ist, dass Unternehmen nicht ständig empfangs- und sendebereit sein müssen. Dadurch kann partnerunabhängig kommuniziert werden. Es genügt, eine Verbindung zur eigenen Box aufzubauen.

Anbieter von X.400-Mailboxen sind VAN-Provider wie beispielsweise die Deutsche Telekom, IBM oder British Telecom. Die Daten verbleiben bis zur aktiven Abholung in der Box. - Über die Punkt-zu-Punkt-Verbindung wird vom Sender für die Dauer des Datentransfers eine Direktverbindung zum Empfänger aufgebaut, weshalb die Sender- und Empfängersysteme permanent erreichbar sein müssen. Diese Verbindung wird vor allem in der Automobilindustrie, aber auch vielen anderen Branchen verwendet, weil sie sich besonders zur Übertragung großer Datenmengen eignet.

Gängige Übertragungsprotokolle sind beispielsweise HTTPs, (S)FTP, AS2, AS4 und OFTP2. Erfahren Sie mehr über EDI-Nachrichtenstandards und EDIFACT-Nachrichten.

Die Auswahl eines geeigneten Übertragungsverfahrens ist von zwei Faktoren abhängig – der Übertragungsfrequenz und dem Datenvolumen.

Neben bekannten Übertragungswegen wie E-Mail und FTP existieren zahlreiche nationale, produkt- oder branchenspezifische Übertragungswege für die Kommunikation im EDI-Umfeld.

Gängige Übertragungsprotokolle für EDI-Nachrichten sind:

- Value Added Network (VAN), wie z.B. Atlas, AT&T, EXITE, IBM, KPN, OpenText GXS, Telebox X.400, Tradanet

- Direktverbindung, wie z.B. OFTP(2), AS2, AS4, (S)FTP, http(s)

In der Praxis sind auch noch viele weitere Kommunikationsprotokolle anzutreffen, die durch eine moderne EDI-Lösung zu unterstützen sind.

6. EDI-Betriebsmodelle

Unsere B2B/EDI-Funktion der SEEBURGER BIS ist als stressfreier, vollständig verwalteter, cloudbasierter Service oder als On-Premises-Paket erhältlich, das Sie in der öffentlichen Cloud Ihrer Wahl, in Ihrer eigenen privaten Cloud oder in Ihrer eigenen Hardware installieren können.

Möchten Sie einige Aspekte im Haus behalten und andere auslagern? Mit unserer Integrationsplattform als Service (iPaaS) können Sie wählen, was Sie selbst verwalten und was Sie an SEEBURGER auslagern möchten.

Mit WebEDI können Sie auch Handelspartnern anbinden, die noch nicht mit EDI vertraut sind.

EDI als Fully Managed Cloud Service

EDI bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile durch die Automatisierung des Dokumentenaustauschs zwischen Handelspartnern. Es reduziert manuelle Fehler, beschleunigt die Abwicklung von Transaktionen und fördert engere Beziehungen zu Lieferanten und Kunden.

Nutzen Sie die Vorteile von EDI ohne Stress. Mit einem Fully Managed Cloud Service in der SEEBURGER BIS Plattform, kümmert sich SEEBURGER um alles - von Einrichtung über Onboarding und Wartung bis hin zu Sicherheit und Compliance. Wir können Ihr cloudbasiertes EDI sogar mit den Geschäftsanwendungen Ihrer Wahl integrieren.

Dadurch werden nicht nur interne Ressourcen freigesetzt. Auch die anfänglichen Kosten und die Gesamtbetriebskosten (TCO) sind deutlich geringer als bei On-Premises-Software, und die monatlichen Kosten lassen sich leichter in Ihrem Jahresbudget unterbringen.

Die SEEBURGER BIS Plattform ist der Motor hinter dem SEEBURGER B2B/EDI Cloud Integrationservice.

EDI als Cloud-Service ist besonders geeignet für:

- Unternehmen, die möglicherweise nicht über die Ressourcen für den 24/7-Betrieb einer EDI-Lösung vor Ort verfügen

- Unternehmen, die keine eigenen EDI-erfahrenen Mitarbeiter beschäftigen

- Unternehmen, die zeitaufwändige Wartungs- und Sicherheitsupdates auslagern möchten, damit sich ihre Mitarbeiter auf andere Aufgaben konzentrieren können.

Cloud-Services bieten einen unkomplizierten Zugang zu IT-Ressourcen, mehr Flexibilität und kurze Markteinführungszeiten, ermöglichen, agil zu agieren und erweisen sich zunehmend als Ursprung neuer, innovativer Geschäftsmodelle.

Die Kosten für den Betrieb von Software im eigenen Haus, einschließlich Hardware, Software, Personal, Schulung und Support, sind oft höher als eine feste monatliche Gebühr für einen Cloud-Service.

EDI als On-Premises-Lösung

Mit einer On-Premises-Lösung erwirbt das Unternehmen das EDI-Softwarepaket, betrieben in einer öffentlichen Cloud nach Wahl, wie z. B. AWS, Azure oder Google, in der eigenen privaten Cloud oder auf eigener Hardware.

Das Unternehmen ist in der Regel für den Betrieb und den Support seiner On-Premises-Software verantwortlich, kann dies aber auch an einen Hosting-Partner auslagern.

Der Vorteil einer On-Premises-EDI-Lösung besteht darin, dass ein Unternehmen das benötigte EDI-System implementieren kann, ohne mit einem externen Partner zusammenarbeiten zu müssen. Manchmal schreiben die Unternehmensrichtlinien vor, dass bestimmte Daten das Firmengelände nicht verlassen dürfen. Wenn Sie eine On-Premises-Lösung betreiben, müssen Sie über Mitarbeiter mit fundierten EDI-Kenntnissen verfügen.

iPaaS – das Beste aus zwei Welten

Ein iPaaS ist eine Reihe von Cloud-Diensten, die die Integration von Anwendungen, Systemen und Datenquellen innerhalb einer Organisation erleichtern. Durch vorgefertigte Konnektoren und EDI-Funktionen ermöglicht ein iPaaS den Unternehmen, Arbeitsabläufe zu optimieren, den Datenaustausch zu verbessern und die betriebliche Effizienz zu steigern. Ein iPaaS bietet Skalierbarkeit, Flexibilität und einfache Bereitstellung, so dass Unternehmen schnell auf sich ändernde Anforderungen reagieren können, während die Komplexität, die normalerweise mit traditionellen Integrationsmethoden verbunden ist, minimiert wird.

Mit EDI in unserem iPaaS-Modell können Sie Ihre Datenströme selbst mappen und verwalten, während Sie andere, eher alltägliche Aufgaben an SEEBURGER auslagern. Genießen Sie die Autonomie eines On-Premises-Modells und die Zeitersparnis, die ein Cloud-Modell mit sich bringt.

WebEDI, perfekt für kleine und mittlere Unternehmen

WebEDI ist ein bequemer Weg für kleinere Unternehmen, Daten auch mit größeren Konzernen auszutauschen. Mit WebEDI können Sie EDI-basierte Nachrichten empfangen, erstellen und halbautomatisch über elektronische Formulare in einem Webbrowser über das Internet an Ihre Geschäftspartner senden.

7. Erfolgskriterien eines EDI-Projekts

Um ein EDI-Projekt erfolgreich im Unternehmen umzusetzen, sind drei Faktoren ausschlaggebend: Die volle Unterstützung durch das Management, ein professionelles Projektmanagement und eine exakte und klare Zieldefinition.

Managementunterstützung

Eine positive Haltung des Managements beeinflusst die Akzeptanz des Systems bei den Mitarbeitern wesentlich.

Die Unterstützung durch das Management ist der wichtigste Erfolgsfaktor bei der Einführung eines EDI-Projekts. Das gesamte Management ist über die betroffenen Fachabteilungen hinweg gefordert, Sinn und Zweck des EDI-Einsatzes zu verdeutlichen und aktiv in allen Bereichen zu unterstützen. Zu einem erfolgreichen Projektmanagement gehört auch ein gutes Change Management.

Die Priorität des EDI-Projektes im Unternehmen wird beispielsweise durch die Einführung eines klassischen Controllings durch übergeordnete Stellen von Beginn an für alle Mitarbeiter klar erkennbar.

Eindeutig definierte Berichtswege und Entscheidungsverantwortliche des Managements machen es für allen Beteiligten einfacher, die Projektabläufe zu verstehen und die richtigen Ansprechpartner zu finden.

Projektmanagement

Wesentlich für einen reibungslosen Projektablauf sind eine stringente Projektplanung und -steuerung, klare Aufgabenzuweisung durch die Projektleitung, hohe Führungsqualitäten und eine enge Zusammenarbeit mit dem EDI-Lösungsanbieter.

Das Einführungsprojekt muss mit den notwendigen personellen Ressourcen für alle Phasen der Einführung ausgestattet sein – angefangen von der Vorbereitung bis zur Endabnahme und Freigabe der Lösung. Die fachliche Qualifikation ist eine Grundvoraussetzung für alle Mitglieder eines EDI-Teams und IT-Schulungen der Mitarbeiter sind das A und O für eine erfolgreiche Software-Einführung.

In unserer SEEOcta-Blog-Serie gehen wir näher darauf ein, wie man ein Projekt erfolgreich managt.

Hiermit Hand in Hand geht die erforderliche Entscheidungskompetenz, die den Projektbeteiligten zugesprochen wird. Denn durch kurze Entscheidungswege und ausreichende Zeit- und Personalpuffer lässt sich ein gut einzuhaltender Zeitplan aufstellen und Termindruck vermeiden.

Exakte Zieldefinition

Das Projektziel muss eine eindeutige, vollständige und überprüfbare Beschreibung des Sollzustands beinhalten, der durch das EDI-Integrationsprojekt herbeigeführt werden soll. Die exakte Definition der EDI-Projektziele stellt den Maßstab für die Zielerreichung dar und ermöglicht die Kontrolle der Zieleinhaltung während des gesamten Projektverlaufs.

Durch eine solche exakte Zieldefinition haben Sie somit

- eine gesicherte Planungs- und Aktionsgrundlage für den Projektleiter.

- einen Ausgangspunkt für den Aufbau der gesamten Projektplanung.

- eine Fixierung des Projektabschlusses.

Ein korrekt formuliertes Projektziel sollte erreichbar, realistisch und vollständig sein. Zudem muss das Ziel in seiner Richtigkeit fundiert sein, indem es widerspruchsfrei und prüfbar ist und keinen Raum zur Interpretation lässt. In der Zielformulierung sollten zudem mögliche Lösungen nicht von vornherein ausgeschlossen oder vorgegeben sein und es ist wichtig, immer alles zu dokumentieren.

Stellen Sie sich bei der Zielsetzung einfach folgende Fragen:

- Warum wird eine EDI-Lösung eingeführt? (Kostenaspekte, Transparenz, Compliance etc.)

- Was soll mit dem EDI-Projekt erreicht werden? (z.B. Steigerung der Lieferantenzufrieden, Beschleunigung der Prozesszeit, Verbesserung des Unternehmensimages am Markt)

- Wie tief soll die Integration erfolgen bzw. wie hoch soll der Grad der Automatisierung sein?

- In welchen Standorten und Ländern soll die EDI-Lösung betrieben werden?

8. Bausteine eines EDI-Integrationsprojektes

Die Vorstudie

Eine Vorstudie hat zum Ziel, mit möglichst wenig Aufwand zu prüfen, in welchen Bereichen und mit welchen Ressourcen der Einsatz eines EDI-Projektes sinnvoll erscheint. Dadurch können folgende Aspekte definiert werden:

- Produktstrategie

- Projektdimensionen

- Aufwände für Detailanalysen

- Planung des Einführungs- und Realisierungsprojektes

- Potenzial des EDI-Projektes

- Interessen und Bedarf der derzeitigen Handelspartner

Die Vorstudie umfasst eine Beschreibung des Ist-Zustands, also der bestehenden Systeme in jedem Funktionsbereich und ermittelt, auf welche Art und Weise diese Systeme mit EDI verbessert werden können.

Sie bildet die Grundlage für die endgültige Entscheidung über das EDI-Integrationsprojekt, die beste unmittelbare Nutzung in der Organisation und die besten Einsatzmethoden der Technologie.

Der Bericht sollte finanzorientiert sein und der Geschäftsleitung als fundierte Entscheidungsgrundlage dienen.

Anforderungskriterien und Systemauswahl

Sobald das Lösungskonzept für die gewünschte EDI-Lösung definiert ist, werden detaillierte Anforderungen aus dem Soll-Konzept abgeleitet. Diese Anforderungen bilden die Basis für ein späteres Lastenheft.

Neben den technischen Anforderungen muss generell die Entscheidung getroffen werden, ob eine Inhouse- oder SaaS-Lösung angestrebt wird.

Hierfür sollten u. a. folgende Kriterien herangezogen werden:

- Implementierungskosten der EDI-Lösung

- Zusätzliche Soft- und Hardwarekosten für den Betrieb der EDI-Lösung

- Laufende Kosten für Administration, Wartung, Transaktion

- Interne Personalressourcen

9. Implementierung der EDI-Lösung in Ihrem Unternehmen

Die Implementierung der EDI-Lösung in Ihrem Unternehmen teilt sich in drei Phasen auf: die EDI-Konzeptphase, die EDI-Testphase und abschließend die Produktivsetzung sowie der Live-Betrieb.

Die EDI-Konzeptphase

Die EDI-Konzeptphase findet vor der Installation statt, um eine optimale Lösung zu erzielen. In dieser Phase können EDI-Standardeinstellungen in einer praxisnahen Umgebung installiert und die Parameter entsprechend getestet werden.

Im Rahmen der Konzeptphase erfolgt die

- Installation der EDI-Lösung auf dem Test-Server,

- Grundinstallation und -parametrisierung der EDI-Lösung,

- Überprüfung und ggf. Bereinigung der Stamm- und Bewegungsdaten,

- mögliche Anpassungen der Prozesse und der Schnittstellen,

- Fixierung und Dokumentation der Installation,

- Entscheidung über die Produktivsetzung der EDI-Lösung,

- Erstellung von Testszenarien und Testplänen mit entsprechenden Referenzdaten.

Die EDI-Konzeptphase ermöglicht den Projektinhabern, die Funktionen der Software und Dienste frühzeitig und ganzheitlich nachzuvollziehen. So können Sie ein umfassendes Verständnis für die EDI-Lösung und ihre technischen Möglichkeiten entwickeln.

Die EDI-Testphase

In der EDI-Konzeptphase wurden Testpläne und Referenzdaten definiert, welche nun in der EDI-Testphase intensiv mit den angeschlossenen Handelspartnern geprüft werden.

In dieser Phase wird in einem iterativen Prozess ermittelt, ob und welche Korrekturen hinsichtlich des Prozesses bzw. der EDI-Lösung erforderlich sind. Diese Testläufe ziehen wiederum eine Änderung der Definition und Dokumentation des Gesamtsystems nach sich. Dieser Prozess endet schließlich mit Abnahme des Systems.

Produktivsetzung und Live-Betrieb

Ist die Testphase erfolgreich abgeschlossen, wechselt das EDI-System vom Testsystem ins Produktivsystem.

Projekterfahrungen haben gezeigt, dass es nach einem zweimonatigen Live-Betrieb sinnvoll ist, eine zusätzlich nachgelagerte Schulung für die Key-User, Administratoren und den Endanwender durchzuführen. So werden noch offene Fragen und eventuelle Anwendungsprobleme gelöst.

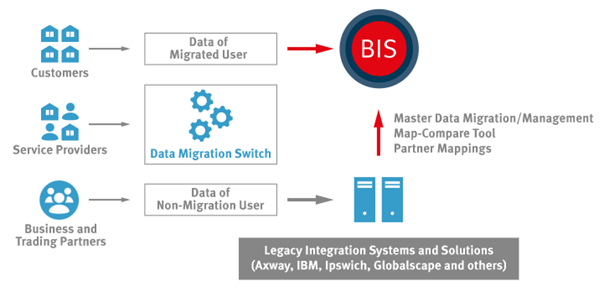

10. EDI-Migration

Unter EDI-Migration versteht man die Einführung eines neuen EDI-Systems in einem Unternehmen. In der Regel umfasst dieser Prozess den nahtlosen Übergang von Daten, Systemen und Infrastruktur aus dem bestehenden System in eine neue EDI-Umgebung. Er kann auch die Neubewertung von Partnerschaften mit neuen Dienstleistern oder den Wechsel zu einer Cloud-basierten Lösung beinhalten.

Warum entscheiden sich Unternehmen für einen Wechsel des EDI-Integrationsanbieters oder für eine Migration in die Cloud? Diese Entscheidung wird von einer Vielzahl von Faktoren bestimmt, darunter technologische Fortschritte, der Bedarf an größerer Skalierbarkeit und Flexibilität als Reaktion auf ein dynamisches Geschäfts- oder Marktumfeld sowie die gestiegenen Anforderungen an die Technologie, die sich aus neuen EDI-Integrationsmöglichkeiten ergeben.

Wenn ein Unternehmen in internationale Märkte expandiert, stößt es häufig auf neue branchenspezifische oder regionale Anforderungen, die sein derzeitiger EDI-Integrationsanbieter nicht mehr erfüllen oder unterstützen kann. Darüber hinaus gibt es Fälle, in denen der bisherige EDI-Integrationsanbieter seine Dienste einstellt, so dass eine EDI-Migration nicht nur eine Option, sondern eine Notwendigkeit ist. In solchen Fällen schafft die Entscheidung für eine moderne EDI-Lösung eines erfahrenen EDI-Integrationsanbieters eine sichere Grundlage für einen nahtlosen elektronischen Datenaustausch innerhalb eines digitalen Ökosystems.

Wesentliche Merkmale und Kriterien eines EDI-Integrationsanbieters

Bei der Auswahl eines EDI-Integrationsanbieters spielen die folgenden Hauptmerkmale und Kriterien eine entscheidende Rolle für den langfristigen Erfolg:

- Eine optimale EDI-Lösung ist skalierbar und passt sich den sich ändernden Anforderungen des Unternehmens an.

- Automatisierte EDI-Prozesse verbessern sich wiederholende Geschäftsprozesse, wie z.B. das Onboarding von Partnern, wodurch manuelle Eingriffe minimiert und die damit verbundenen Fehler reduziert werden.

- Der neue Dienstleister muss die strikte Einhaltung branchenspezifischer Vorschriften und relevanter Standards garantieren und gleichzeitig robuste Datensicherheitsmaßnahmen aufrechterhalten.

- Eine ideale EDI-Lösung bietet umfassende EDI-Integrationsoptionen für eine problemlose Anbindung an die bestehende Infrastruktur. In Fällen, in denen eine umfassende Cloud-Migration die Notwendigkeit einer EDI-Migration auslöst, werden Design und Management einer B2B/EDI-Integrationsplattform an einen Cloud-Anbieter ausgelagert. Idealerweise verfügt dieser Anbieter über umfangreiche EDI-Erfahrung und kann beide Migrationen mit einem kompetenten Consulting- und Support-Team kompetent begleiten.

- Zeit- und kostenintensive sowie repetitive Aufgaben wie Onboarding, Wartung und Fragen der Sicherheit und Compliance werden vom Anbieter effizient erledigt. Der Anwender kann sich somit voll und ganz auf sein Kerngeschäft konzentrieren, ohne durch diese operativen Aspekte belastet zu werden.

Sichere Ablösung der Altinfrastruktur

Wie bereits erwähnt, entsteht ein Anreiz zur EDI-Migration, wenn Altsysteme nicht mehr den Anforderungen eines modernen und dynamischen Unternehmens entsprechen. Proaktive Unternehmen stellen sich dieser Herausforderung, indem sie veraltete B2B-Lösungen rechtzeitig durch eine volldigitale, sichere, zuverlässige und skalierbare EDI-Integrationsplattform ersetzen. Die Migrationstools der SEEBURGER BIS Plattform garantieren eine sichere und reibungslose Migration.

Die EDI-Migrationsstrategie besteht aus fünf Phasen:

- In der ersten Phase, der Planung und Strategieentwicklung, ist eine transparente und konsistente Kommunikation innerhalb des gesamten Projektteams mit allen Stakeholdern von höchster Bedeutung, um den aktuellen Status, die Ziele und mögliche Risiken zu definieren.

- Die Analyse und das Design der Zielarchitektur, die zweite Phase der EDI-Migration, befasst sich mit der Frage, wie das zukünftige Cloud-basierte EDI-Ökosystem aussehen soll, einschließlich der Analyse von Daten und Prozessen, dem Design der Zielarchitektur, der Integration mit bestehenden Systemen und der Planung von Sicherheit und Compliance.

- Die dritte Phase, EDI-Migrationsvorbereitung und Datenevaluierung, zielt darauf ab, die Integrität, Sicherheit und Kontinuität der Daten während des gesamten Migrationsprozesses zu gewährleisten. Dies beinhaltet die Entwicklung des Migrationsplans, von Testplänen und -szenarien sowie die Schulung des technischen Teams und der Anwender.

- Die vierte Phase der EDI-Migration beginnt mit der Initiierung der Datenmigration und der Implementierung der Geschäftsprozesse und endet mit Tests zur Verifizierung der Live-Umgebung.

- Post-Migrations-Support und kontinuierliche Optimierung als fünfte und letzte Phase stellen die Funktionalität auch nach Abschluss der EDI-Migration sicher.

11. FAQs rund um EDI

Häufige Fragen rund um die Implementierung eines EDI-Systems

Sie haben sich grundsätzlich entschieden, eine EDI-Lösung zur Automatisierung von Prozessen zwischen Ihren Geschäftspartnern und Ihrem Unternehmen zu implementieren. Doch wie fangen Sie an? Antworten auf die drängendsten Fragen zu den ersten Schritten in die EDI-Welt:

- In den meisten Fällen wird das Anliegen, eine EDI-Lösung im Unternehmen einzuführen, von extern an Sie herangetragen. Beispielsweise hat ein Lieferant oder Kunde Sie dazu verpflichtet, die Arbeitsprozesse digital abzuwickeln, damit die zukünftige Zusammenarbeit gewährleistet ist. Er fungiert in diesem Falle als Hub, der sich über EDI mit vielen Spokes, also Ihnen, verbindet.

-> Sie, als Spoke, passen Ihre EDI-Umgebung zunächst an die Vorgaben der B2B-/EDI-Infrastruktur Ihres Lieferanten oder Kunden (dem Hub) an. Sie können jedoch auf dieser Basis weitere Geschäftspartner mit einbeziehen und gleichzeitig die Automatisierung und Digitalisierung weiterer interner Geschäftsabläufe in Betracht ziehen. - Sie sind der Hub, also der Initiator der Automatisierung Ihrer Geschäftsprozesse, weil Sie von den Vorteilen des elektronischen Datenaustausches in Ihrem Unternehmen profitieren möchten. Durch die Implementierung von B2B/EDI bleiben Sie wettbewerbsfähig, da Sie Abläufe transparenter, sicherer und effizienter gestalten.

-> Sie, als Hub, planen und gestalten Ihre EDI-Umgebung optimal auf Ihren Bedarf zugeschnitten. Sie entscheiden, mit welchen Prozessen und mit welchen Geschäftspartnern (Spokes) Sie Ihre EDI-Lösung auf B2B-Ebene sinnvollerweise einführen möchten.

Unabhängig davon, wie der Bedarf für die Implementierung einer EDI-/B2B-Lösung in Ihrem Unternehmen entstanden ist – eine detaillierte Aufstellung der Geschäftspartner, mit denen Sie diese Lösung sinnvoller Weise einführen, hilft Ihnen, das Projekt einzugrenzen.

Diese Standards werden von verschiedenen Organisationen wie der UN, ANSI, DIN oder dem VDA festgelegt.

Das am häufigsten verwendete Format ist die UN/EDIFACT-Nachricht (United Nations rules for Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport) der UNO. Unterhalb dieses Formats gibt es noch eine Reihe von Abwandlungen (meist durch eine Branche definiert, zum Beispiel EANCOM). Diese Dialekte werden üblicherweise als Subsets bezeichnet.

Inhouse-Nachrichten werden individuell für die speziellen Bedürfnisse des hausinternen Systems angepasst.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die gängigen Nachrichtenstandards sowie über EDIFACT-Nachrichten.

SEEBURGER EDI gibt es auch als On-Premises-Paket, das Sie in der Public Cloud Ihrer Wahl, in Ihrer eigenen Private Cloud oder auf Ihrer eigenen Hardware installieren können.

Möchten Sie die Kontrolle über einige Aspekte im Haus behalten und andere auslagern? Mit unserer Integration Platform as a Service (iPaaS) können Sie selbst entscheiden, was Sie intern verwalten möchten, während Sie andere, eher alltägliche Aufgaben an SEEBURGER auslagern.

Wir bieten sogar WebEDI für die Anbindung von Handelspartnern ohne ERP-System, mit geringem Nachrichtenaufkommen oder für EDI-Einsteiger.

Mehr über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten für Ihren EDI-Bedarf erfahren Sie unter Die Auswahl des geeigneten EDI-Betriebsmodells.

Die überwiegenden Kosten entfallen auf organisatorische Maßnahmen, Anpassungen der EDI-Lösung an die unternehmensspezifischen Anforderungen, den Betrieb sowie die Weiterentwicklung des Systems.

EDI-Lösungen können daher nur bei einer langfristigen Strategie, die auch künftige Anforderungen eines Unternehmens einbezieht, wirtschaftlich eingesetzt werden. Erst die organisatorischen Vorarbeiten ermöglichen die technische Implementierung eines solchen Systems. Bei allen EDI-Projekten gilt daher der Grundsatz: "Strategie vor Organisation, Organisation vor Technik!"

Ein Ansatz für eine B2B/EDI-Integrationsstrategie ist die Verwendung von API-Funktionen, um Batch-Prozesse für EDI-Dateien durch Echtzeit-API-Prozesse zu ergänzen.